国際学部

【国際学部】授業紹介No.2「表象と感性プロジェクト」

国際学部で2年次前期から3年次前期にかけて開講している、多彩な「プロジェクト科目」を紹介するシリーズ投稿です。

「プロジェクト科目」では講義と演習を組み合わせてインプットとアウトプットを繰り返し、学生主体で課題解決や目標達成のための計画を立案することで、課題解決力を身につけます。

今回取り上げるのは、杉山博昭先生が担当する「表象と感性プロジェクト」(2年次前期 文化構想領域)です。

授業概要(シラバスより一部引用):

テーマは「視覚と言葉」の関係である。人は自分に不案内なものが視界をよぎったとき、往々にして「自分には関係ないもの」「なんだか気持ち悪いもの」「どうせつまらないもの」と片付けてしまう。それどころか、なにかを見たことそれ自体を無かったことにしてしまうこともある。ここで抹消される経験は、視覚と言葉が紐付けられなかったから引き起こされたと考えられるだろう。「視覚と言葉が紐付くことで、人の経験はどこまで豊かになるのだろうか。」これが「芸術批評」の出発点となる問題であり、このプロジェクトで検討する課題である。

授業紹介:

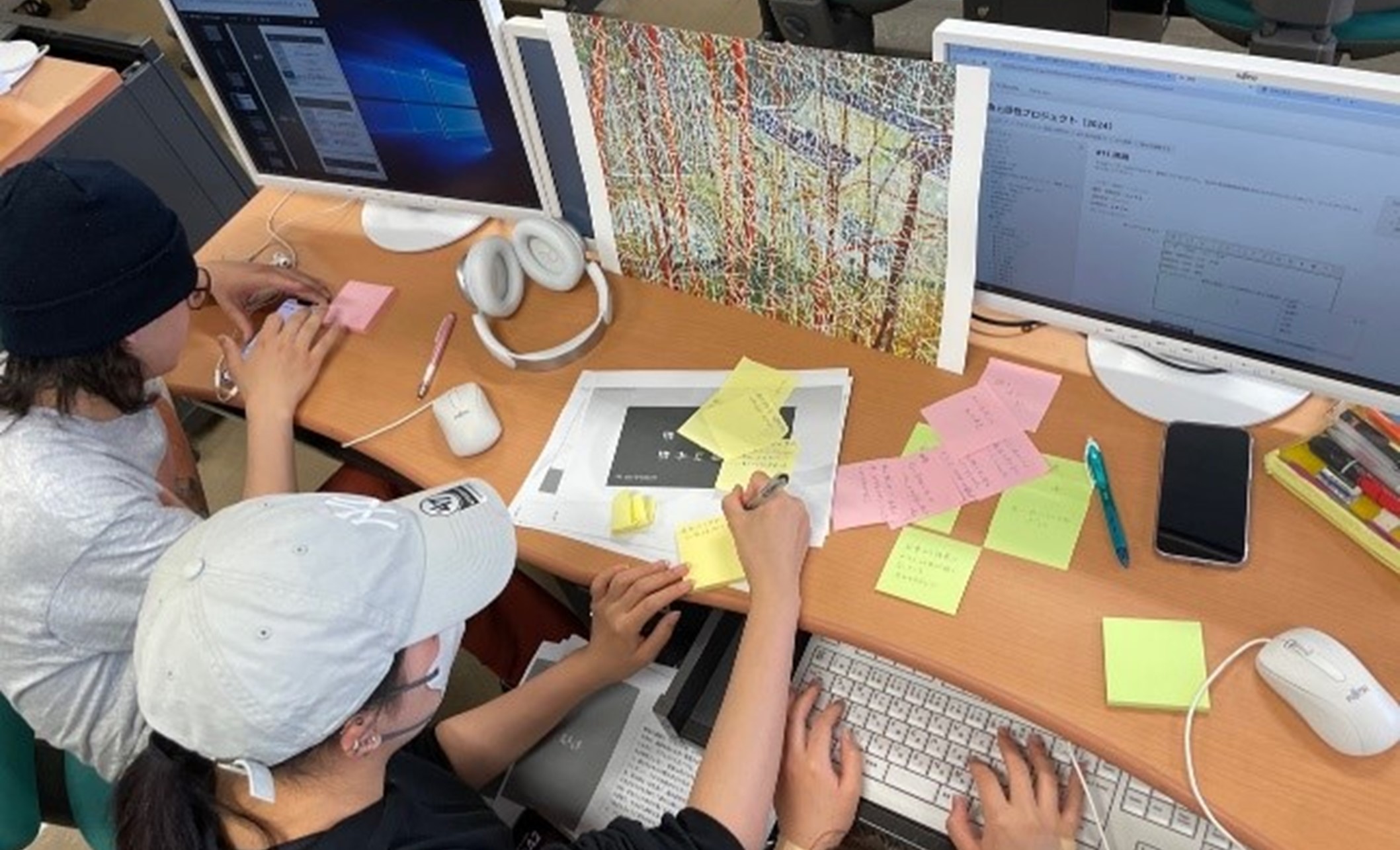

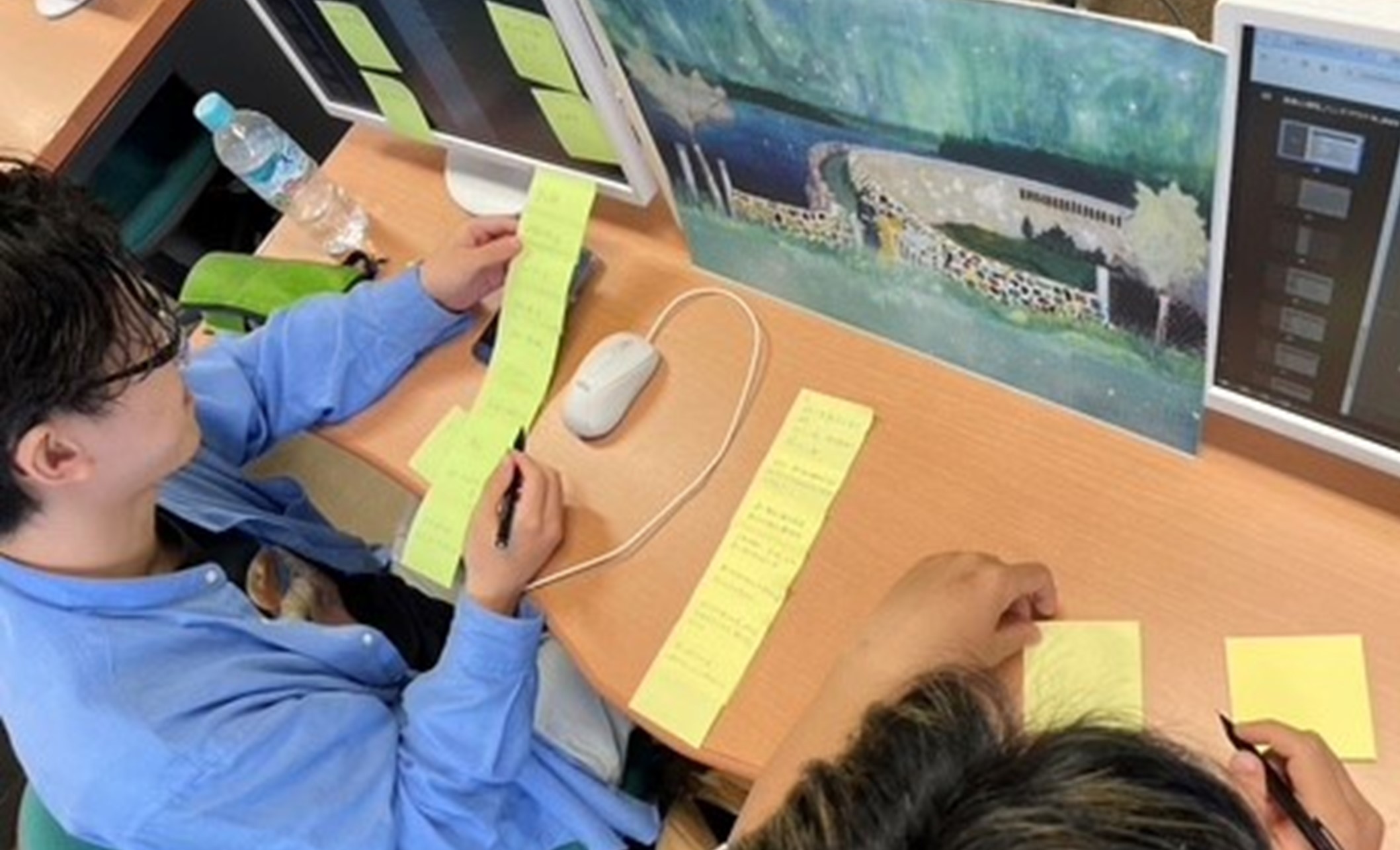

第11回目(6月27日)の授業は、21世紀絵画を題材にワークを実施しました。カメラが一般大衆に普及し始めた19世紀末以降、絵画の在り方は大きく様変わりしました。写実的解像度の高い風景画が好まれていたかつてと比べて、今日の風景画はともすると抽象画のようにも見える「難解な」画面に見えます。「見える」と「語る」を繋げることがテーマのこの授業のなかで、履修生はさまざまな時代、さまざまなジャンルの絵画の画面を観察し、そこに見えているモノを丁寧に言葉に置き換えるスキルを磨いてきました。

今回の現代絵画のワークは、その集大成に位置づけられます。履修生はグループごとに分かれて、「構図」「場面」「描写」「特徴」などの観点事に担当して、「難解な」画面内の要素を次々と、言葉に置き換えていきました。そのうえで、各自の観察の結果をディスカッションしてすり合わせることをとおして、「ディスクリプション」と呼ばれる整った文章に仕上げていきました。最初は「自分が今、何を見ているのかわからない」というゲシュタルト崩壊に陥る履修生もいましたが、授業をとおして「視覚と言葉」が鍛えられた彼ら彼女らは、シリアスかつ楽しげにワークに取り組んでいて頼もしい限りでした。

(国際学部講師 杉山博昭)