国際学部

【国際学部】授業紹介No.6「地域研究プロジェクト(東アジア世界)」

国際学部で2年次前期から3年次前期にかけて開講している、多彩な「プロジェクト科目」を紹介するシリーズ投稿です。

「プロジェクト科目」では講義と演習を組み合わせてインプットとアウトプットを繰り返し、学生主体で課題解決や目標達成のための計画を立案することで、課題解決力を身につけます。

今回取り上げるのは、小都晶子先生が担当する「地域研究プロジェクト(東アジア世界)」(2年次後期 国際共生領域)です。

授業概要(シラバスより一部引用):

この授業は、中国のほか、香港・マカオや台湾、華僑・華人社会を含む中国語圏を対象とする。中国は広大で、多様な自然環境をもち、多民族国家でもある。近年は急速な経済発展を遂げ、国際社会でも存在感を高めている。他方で、中国・台湾・香港の両岸三地には、中台関係や香港における「一国二制度」などの政治的論点も存在している。さらに日中関係は経済や人の往来など多くの領域で深まっている一方で、相互の国民感情は決してよいとはいえず、日台関係は一般的には良好であるとされるが、日台間に正式な国交はない。そこで、この授業では中国語圏各地域の特色をつかんだうえで、政治、経済、民族、環境などの複数の視点から、その社会や文化に対する理解を深め、日本とこれらの地域の関係を考える。調査やディスカッションを通して、中国語圏、さらにこれらの地域と日本の間にある課題をみつけ、解決するための方法を検討する。

授業紹介:

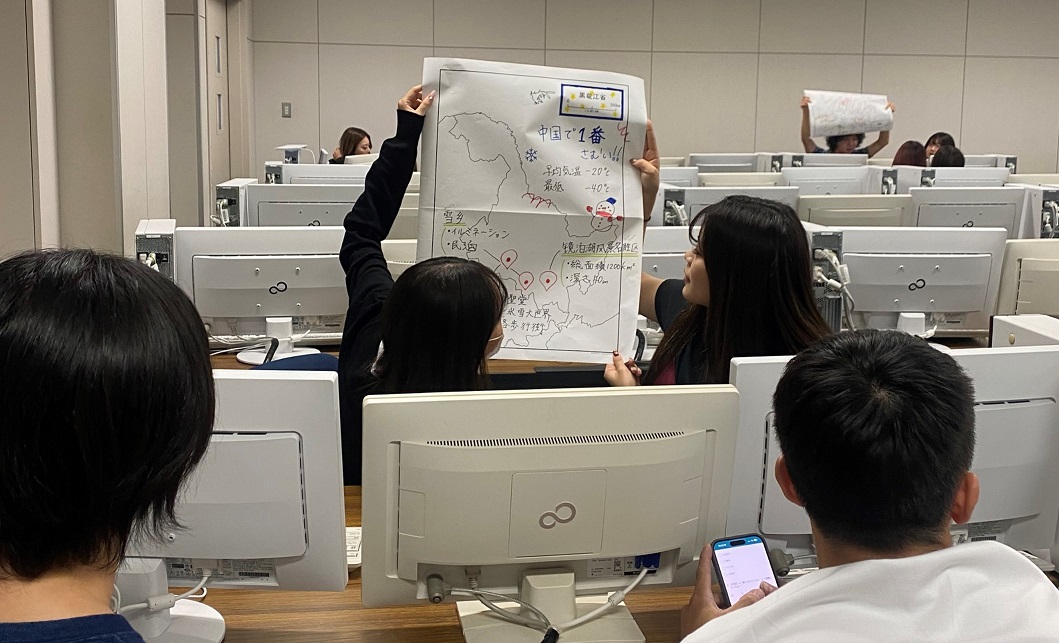

授業では「地域研究プロジェクト(スペイン語と諸地域)」、「地域研究プロジェクト(東南アジア世界)」のクラスとの2回の合同発表会にむけて、それぞれ設定した課題にグループワークによって取り組んでいきます。

前半はグループで1つの地域を担当し、「中国語圏の地域の魅力」について理解を深めました。台湾や上海など比較的よく知られている地域を担当するグループもあれば、黒龍江省や青海省など日本人にはあまりなじみのない地域を担当するグループもありましたが、自然や食などそれぞれの特色を生かして担当地域の魅力を紹介してくれました。

合同発表会に参加した学生からは、

・東アジアだけではなくて東南アジアやスペインといった普段自分からは調べない地域の特徴も知ることができてよかったです。

・どこの国も地域も魅力が沢山あり、行ってみたい国が増えました。

などの感想がありました。

後半はグループで1つのテーマを設定し、「中国語圏(ないしは東アジア)の社会の特徴と課題」を考えていきます。今年度は食や生活習慣、メイクなどの身近なテーマのほか、半導体産業や脱北者問題など政治や経済にかかわるテーマをとりあげるグループもあり、それぞれ合同発表会に向けて準備を進めています。受講生のみなさんには、テーマに関する文献を読み込み、関連するデータを収集・分析するだけではなく、フィールドやニュース、SNSなど、リアルな材料を通して、それぞれの課題に対する理解を深めてほしいと願っています。

(国際学部講師 小都晶子)