国際学部

【国際学部】授業紹介No.7「地域研究プロジェクト(東南アジア世界)」

国際学部で2年次前期から3年次前期にかけて開講している、多彩な「プロジェクト科目」を紹介するシリーズ投稿です。

「プロジェクト科目」では講義と演習を組み合わせてインプットとアウトプットを繰り返し、学生主体で課題解決や目標達成のための計画を立案することで、課題解決力を身につけます。

今回取り上げるのは、浦野崇央先生が担当する「地域研究プロジェクト(東南アジア世界)」(2年次後期 国際共生領域)です。

授業概要(シラバスより一部引用):

「東南アジア」は、一般的にはASEAN(東南アジア諸国連合)加盟10か国(具体的には、インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオスの国々)に2002年に独立した東ティモールを含めた11か国からなる地理的地域を指す。この授業では、これら11か国をとりまく世界に焦点をあてることとする。「東南アジア世界」の特徴として挙げられるキーワードの一つに「多様性」がある。ここでいう「多様性」とは具体的にはどういったものであろうか。「東南アジア世界」は「多様性」が鮮明でありながらも、「協調」や「一体性」あるいは「統合性」を見出そうとしている。「一体性」は「多様性」と相反する概念なのだろうか。本授業ではこれらのキーワードについて、「人びと」や「モノ」を物差しとして捉えていき、「東南アジア世界」の現代の姿を探るとともに、日本との関係性も考えることとしたい。

授業紹介:

この授業は、グループディスカッションをメインとしています。各グループごとに討論を重ね、その成果を発表するというスタイルです。成果発表の機会は二回あり、「地域研究プロジェクト(東アジア世界)」および「地域研究プロジェクト(スペイン語と諸地域)」と合同で行います。

まず、前半の成果発表のテーマは「○○の魅力を語る」であり、この授業では「東南アジアの魅力」を大テーマに設定しました。合同の成果発表会は10月24日に行われました。当日は、1グループにつき4~5名の8つのグループに分かれ、①「一日で味わうシンガポール」、②「東南アジアの隠れた楽園ミャンマー」、③「大胆な美食の国~カンボジアの魅力~」、④「世界の古着の中心地ベトナム~ファッションの最先端を求めて~」、⑤「ラオスの宗教的多様性について」、⑥「『永遠に平和な国』ブルネイ・ダルサラーム国」、⑦「Maayang pag-abot sa isala sa Cebu, Philipinas(フィリピン・セブ島へようこそ)」、⑧「タイの旅行計画」といったタイトルでの発表を行いました。合同発表会では、東アジアの各地域やスペイン語圏の各地の「魅力を語る」プレゼンを聴き、さながら、世界を旅行している気分を味わうことができました。

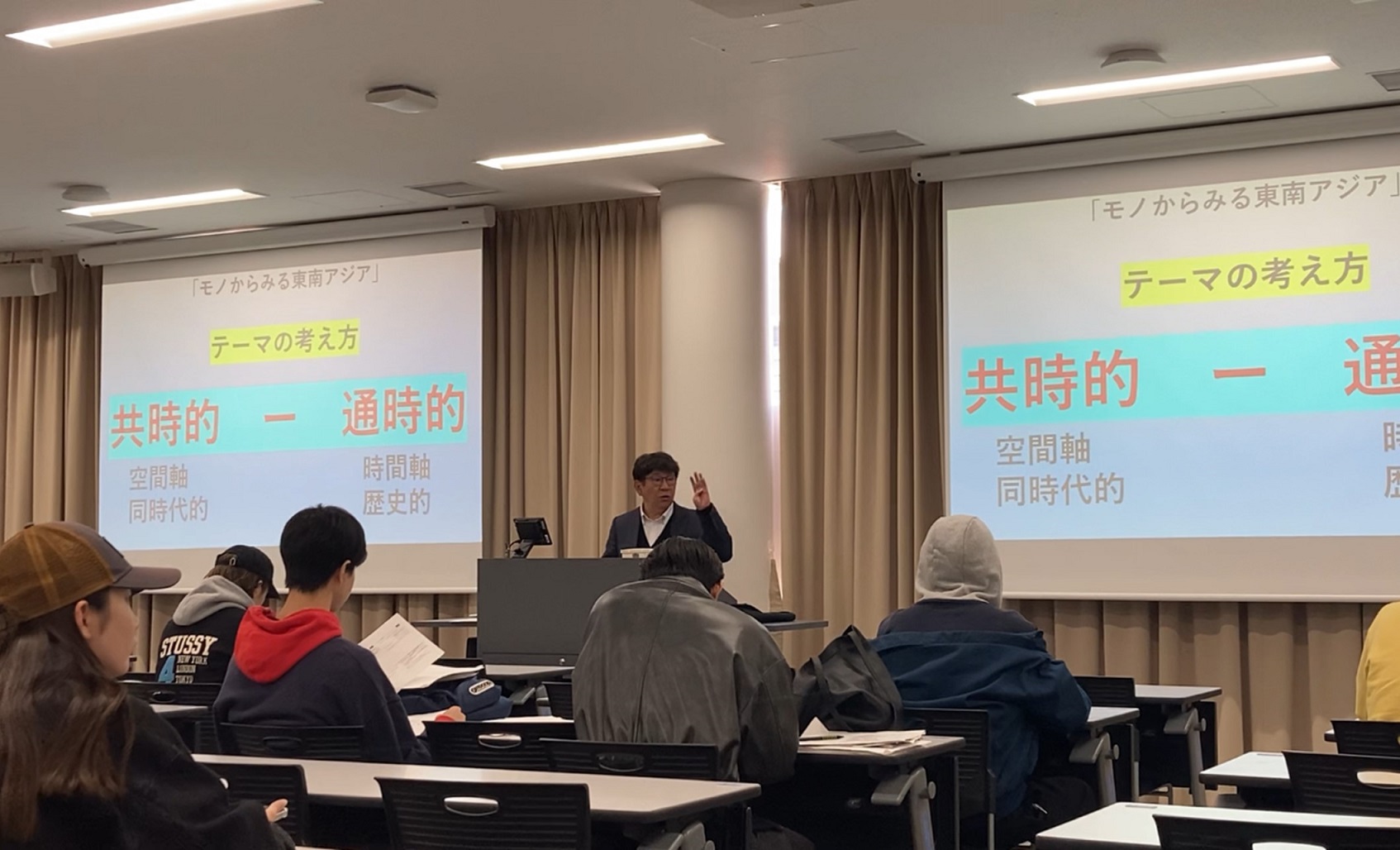

次に、後半の成果発表へ向けて、10月31日から準備を始めました。成果発表会は年明け1月9日と16日の二日間となっています。後半では、4~5名のグループを9つに分け、「モノからみる東南アジア」を大テーマとしました。毎回の授業では、発表テーマの設定から発表内容の検討、発表用資料の作成、発表のリハーサルなどを重ね、成果発表会で最大限の力が発揮できるよう準備していきます。

実際に今年度の授業の受講生から、特に高校生へ向けてのメッセージを頂戴しましたので、以下に一部ご紹介します。

・東南アジアのことについて、高校のときよりもより深く、学びたいことについて勉強できることがとてもよかった。

・この「東南アジアについて」の授業は、教科書やニュースでは知り得ない、現地の文化や歴史、社会について深く学べる素晴らしい機会でした。東南アジアの多様な国々には、共通の歴史的背景や似た生活習慣もある一方で、それぞれの国特有の文化や価値観が根付いていることを知り、とても興味深かったです。

・この授業では、グループワークを通して、東南アジアについて深く知ることが出来ます。グループで発表するために、パワーポイントを作成します。友だちと協力して、楽しみながら学ぶことが出来るのです。

・グループで活動することが多いので、今まで話したことがなかった人とも関わりをもって授業に取り組むことができました。

・東南アジアのそれぞれの国についてグループワークを中心に学びを深めています。1人で学ぶよりも班のみんなで協力して調査をすることで様々な視点から東南アジアを見ています。

・この授業では東南アジアというエリアについてグループワークを通じて学ぶことができます。普通の授業とは異なり自分たちで学んでいくため自分達自身で新たな発見をすることができます。

・この授業を受けることで、自分の関心ある地域、その地域の文化についてより深い知識を身につけることが出来る。自分たちで調べ、それを発表するため、調べる力、読み解く力、それらをまとめて発表する力が身につく。

・私はこの授業で東南アジアのことをより詳しくわかりました!グループワークはすごい楽しくて友達もできて嬉しいです。

このように、大学での学びは高校での学びとは一味違い、教科書に出てくる表面的なものだけではなく、深い洞察を踏まえた新たな知見を見出すことができます。積極的に他者とかかわり、多くの「発見」をし、刺激を味わっていくことができることでしょう。

(国際学部教授 浦野崇央)