国際学部

【国際学部】授業紹介No.10「地域研究プロジェクト(スペイン語と諸地域)」

国際学部で2年次前期から3年次前期にかけて開講している、多彩な「プロジェクト科目」を紹介するシリーズ投稿です。

「プロジェクト科目」では講義と演習を組み合わせてインプットとアウトプットを繰り返し、学生主体で課題解決や目標達成のための計画を立案することで、課題解決力を身につけます。

今回取り上げるのは、藤井嘉祥先生が担当する「地域研究プロジェクト(スペイン語と諸地域)」(2年次後期 国際共生領域)です。

授業概要(シラバスより一部引用):

この授業では、(1)文化の融合、(2)移民やマイノリティの民族問題の2つの観点からスペイン語圏の特徴と課題を学ぶ。受講生はトピックごとにグループに分かれ、スペイン語圏の多民族・多文化共生の問題を調査し、解決のための方法を立案し、プレゼンテーションする。スペイン語圏はヨーロッパ(スペイン)とアメリカ大陸(ラテンアメリカ)にまたがる。スペインはイスラーム文化の影響を受けて発展し、ラテンアメリカは先住民文明の繁栄の後にスペイン植民地となり、ヨーロッパ文化とアフリカ文化が流入し、文化の融合が進んだ。こうした融合がパエリアなどの豊かな食文化やルンバなどの新しい音楽やダンスを生み出した。一方で、スペインのカタルーニャ州の独立運動などの民族問題もある。またアメリカ合衆国ではヒスパニックと呼ばれるラテンアメリカ系移民が急増し、新たな民族問題となっている。スペイン語圏の事例から多文化・多民族共生について深く考える機会にしたい。

授業紹介:

スペイン語はヨーロッパのスペインとアメリカ大陸のラテンアメリカを中心に世界21ヵ国で公用語となっている言語です。この授業ではスペインとラテンアメリカの18ヵ国を対象として、現代のスペイン語圏の魅力や歴史を含めた文化・社会の特性について学生主体で調査する課題を決めて、リサーチし、魅力的に発表する形式で進めています。学期中に2つのプロジェクトに取り組み、各プロジェクトの最後には同じ地域研究プロジェクト科目の「東アジア世界」と「東南アジア世界」のクラスと合同発表会を開き、他のクラスの発表を通じて他地域の文化・社会についても学びます。

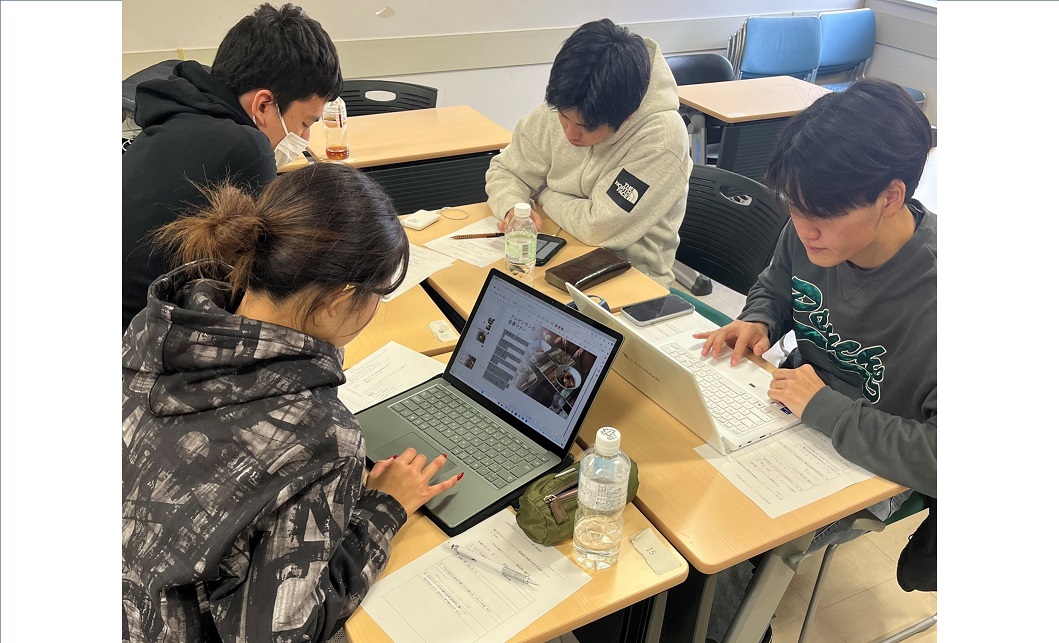

「スペイン語と諸地域」のクラスでは、くじ引きによるグループ分け→グループで具体的なテーマ決め→リサーチ(毎回「進捗チェックシート」に調べた内容を書き出す。)→スライド作成の順で進めていきます。

学期前半は「スペイン語圏の魅力を最大限に伝える」をテーマにスペイン2グループ、ラテンアメリカ3グループの計5グループに分かれて課題に取り組みました。各グループで担当国の世界遺産、食文化、伝統芸能などを掘り下げて調べ、プレゼンする内容を充実させながら、人目を惹くキャッチコピーを考え、見栄えするスライドを仕上げていきます。合同発表会の前には中間発表と最終的なクラス内発表を行い、グループが互いにコメントし合い、発表内容を改善するとともに、他のグループの発表を通して、スペイン語圏地域の内部の多様性と独自性を学びます。

今年度の1つ目のプロジェクトのテーマは、①「旅へ導く歴史的建造物:歴史を映し出す永遠のシンボル(マドリード・グラナダ編)」②「五感で感じる!夏のサン・セバスチャン」③「コロンビア・カルタヘナの歩き方~コーヒー香るカリブ海編~」④「メキシコ、心躍る冒険の始まり」⑤「アルゼンチン~心揺さぶるタンゴと自然に出会う旅」でした。

合同発表会の後、学期後半は2つ目のプロジェクトとして「スペイン語圏の民族文化や社会問題を他者にレクチャーする。」をテーマに、6グループに分かれて調査しました。このプロジェクトではグループのテーマに関する国内で出版されている書籍をリサーチする課題も追加しました。

2つ目のプロジェクトの各グループの発表テーマは、①「祭りに現れる伝統 in Bolivia, Peru」②「大地が育む南米の食の魅力」③「カリブの楽園3兄弟治安バトル!」④「復活の魂 in Guatemala & Mexico~死者との再会を喜ぶ祝祭」⑤「燃える命の舞台、語る闘牛の世界」⑥「スペイン魂燃やせ!牛とトマトから逃げきれ!」の6点でした。いずれのグループも自分たちのリサーチした内容を魅力的な内容にして伝えるために、さらにリサーチして内容を充実させるという形で意欲的に取り組んでくれています。また「進捗チェックシート」に調べた情報を書き出すことで情報が蓄積され、リサーチを深めていくことができています。

【参加学生の感想】

・班ごとに様々な視点から発表を考えているので、作成する時だけでなく発表を聴く時にも興味深い発見があって楽しいです。

・スペイン語圏の祭りや料理、文化などをたくさん知れるので面白い。

・スペインだけでなく、他のスペイン語が話されている国の文化を学べてよかった。

・普段調べることがないことを深く学ぶことができてよかった。班で意見を出し合う点が楽しい。

・ラテンアメリカの文化や歴史を楽しく学べる。またプレゼンすることで自分の学びも多く、相手に伝えるにはどうすればいいかを考えられる。

普段の生活では知る機会も少ない異文化圏の知識を得て、世界のことを考えられるようになることが国際学部の学びの柱の一つです。日本から遠く離れていて身近に感じにくいスペイン語圏ですが、調べた情報をグループ全員が持ち寄って考えることで知識の幅が広がり、身近な存在として感じ、日本とスペイン語圏の二つの文化圏の視点から世界を考えるきっかけになればと思います。

(国際学部教授 藤井嘉祥)