国際学部

【国際学部】授業紹介No.11「グローバルスタディーズ(東アジア世界)」

国際学部で2年次前期から3年次前期にかけて開講している、多彩な「プロジェクト科目」を紹介するシリーズ投稿です。

今回は各プロジェクトに対応した「基幹科目」を取り上げます。「基幹科目」では、理解の基礎となる知識や考察の前提となる理論を学び、身につけていきます。

2024年度後期に開講している科目の中から、中西正樹先生が担当の「グローバルスタディーズ(東アジア世界)」(2年次後期 国際共生領域)を紹介します。

授業概要(シラバスより一部引用):

日本では「アジア雑貨」「アジアンフード」のように日本をアジアの外側と位置づける立場もあります。しかし実際には地図の上で日本は東アジアの一部に位置するうえ、古くから中国や台湾、朝鮮、モンゴル、ベトナムなどの東アジア地域と文化的なつながりを保ってきました。とりわけ関西地方は東アジア地域と密接につながっていたことから、古いものから新しいものまでを身近なところで目にすることができます。この授業は、それぞれの地域のことを個々に切り分けて学ぶのではなく、日本との関係を出発点にこれら地域の歴史や文化を探ることが目的です。

授業紹介:

1. 概要

この科目では、4~5人のグループで東アジアに関連する研究テーマを立て、フィールド調査、文献調査、インタビュー調査を行って、その結果を発表する活動に取り組んでいます。

2. 第1回フィールド調査

学期の前半は、国立民族学博物館(大阪府吹田市)での校外授業を調査の出発点としました。館内のCブロック(東アジア、北アジア、中央アジア、アイヌ、日本)の展示室を見学しながらグループごとにテーマを決め、展示品を観察、撮影するとともに解説パネルを読んでノートを取り、これらを基礎資料としました。

校外授業に先立ち、授業担当からいくつかの要件が提示されました。研究テーマは「なぜ」「なに」などを含む疑問形式とし、結論はその回答であることや、発表資料には紙媒体の情報を含めること、さらに引用・参照資料をスライドの脚注として示すことなどが指示されました。

フィールド調査(10月14日)後の教室では、まず授業担当から「なぜ韓国に花札があるのか」と「神社の御幣は何を象徴するのか」をテーマとした発表例のデモがありました。各グループは、これを参考にしながら研究テーマや発表資料の構成、各メンバーの担当、編集スケジュールについて意見を交わし、そこでの決定事項をクラス全体で共有しました。各グループの研究テーマは、博物館で触れた日本、中国、韓国、少数民族の展示から問題を見つけ出し、それら地域の特徴的な美学や習慣、歴史に着目しながら、伝統や価値観の背景を探るものでした。

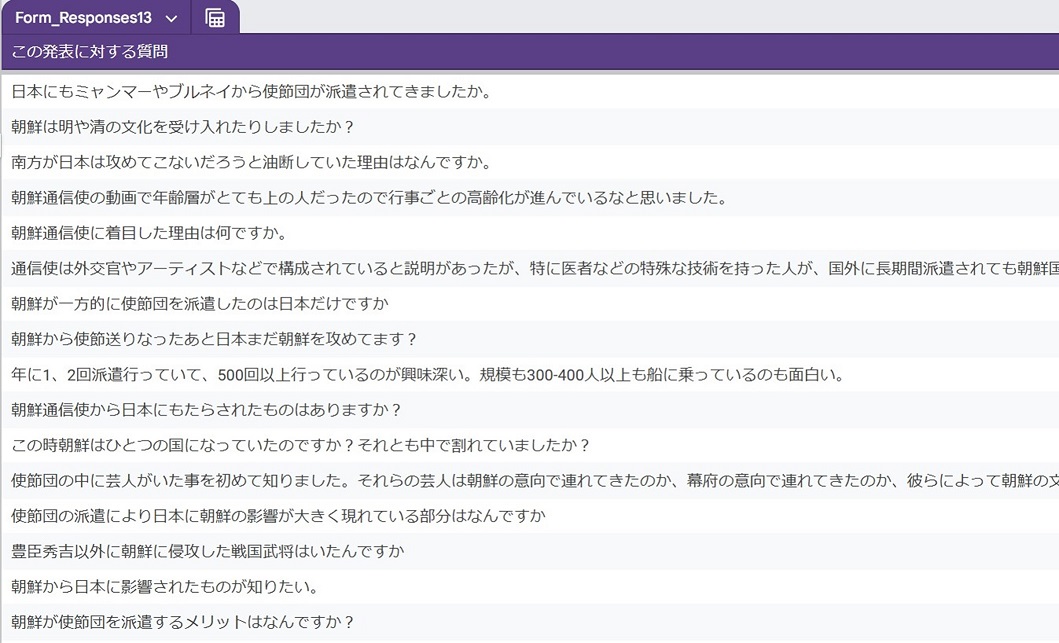

3週にわたる発表期間では、1回の授業で3グループがそれぞれ15分の持ち時間で発表し、そのあと5~10分を質問の時間にあてました。発表グループ以外の学生は質問またはコメントをWeb上のフォームから送信することが義務付けられ、その一覧をクラス全体にスクリーンで共有しながら、発表者とフロアの間で質疑応答が行われました。

3. 第2回フィールド調査

学期の後半は、前半と同じグループで「日本の中の東アジア」というテーマで研究に取り組んでいます。中国、朝鮮、台湾のほか、北アジア、中央アジア、そして中華文化圏のベトナムも東アジアに含めて、私たちが日常の中で接する機会がある東アジアの文化や人々を研究対象としています。そして、そのテーマは前半授業と同様に疑問形式であることが求められています。まず、各グループで仮テーマとそれに最適な調査地、調査すべき項目についてディスカッションし、そこで決まったことを発表してクラス全体で共有しました。この段階でテーマが「仮」なのは、この後のフィールド調査を経て、テーマの焦点が絞られたり、方向性を修正する必要が生じるからです。

後半授業のフィールド調査は12月14日にグループ単位で実施し、その次の授業では、各グループから調査の報告と、調査によって確定した研究テーマについて報告がありました。それらのテーマは、在日コリアンの歴史や居住地に関するもの、東アジア各地の料理と日本料理との比較など多種多様です。授業担当からは、研究事例として「朝鮮はなぜ通信使を一方的に派遣したのか」についての発表がありました。

本稿執筆現在、各グループとも資料の収集や発表原稿の作成に取り組んでおり、その成果を順次学期末に発表することになっています。

(国際学部教授 中西正樹)