理工学部

赤ちゃんの吸てつ状態を可視化 新開発センサデバイス 科学的根拠に基づいた育児支援

NEWS RELEASE【No.25】

摂南大学(学長:久保 康之)電気電子工学科の西恵理准教授は、住友ベークライト株式会社(代表取締役社長:鍜治屋 伸一)と2021年から「乳児用哺乳センシングデバイス」に関する共同研究を実施し、赤ちゃんの舌の動きを計測することで舌を動かして母乳を飲む力である吸てつ力の可視化に取り組んできました。本共同研究の成果として、同社が「哺乳センシングデバイス・システム」を開発し、複数の施設で試験導入を開始。2027年の製品化を予定しています。

【本件のポイント】

● 赤ちゃんが母乳を飲む力を可視化。科学的データに基づく母乳育児支援を可能に

● 通常の授乳指導に比べ母親の授乳の自信度が約30%向上することを調査で確認

● 本共同研究の成果を基に、住友ベークライト株式会社が製品化を計画

研究の背景

母乳育児は赤ちゃんの健康や成長に重要な役割を果たす一方で、吸てつの状態が分からない場合、母親にとって育児は大きな負担となることがあります。これまで、吸てつ状態の把握は、簡単に測定できる方法がなかったため、人の主観的な感覚に頼ることが多い状況でした。このような背景から、近年では科学的な根拠に基づいた育児支援の必要性が高まっています。

共同研究による取り組み

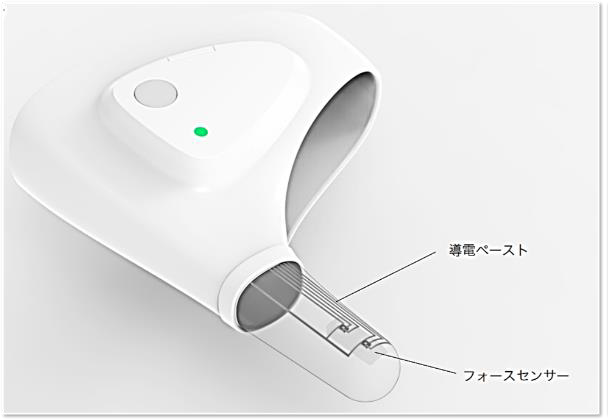

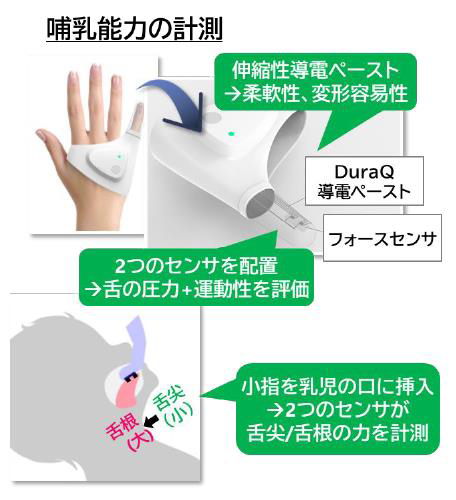

西准教授は、赤ちゃんの舌の動きの計測に長年取り組んできました。この知見を基に、住友ベークライト株式会社と共同研究を実施し、同社のDuraQR導電ペーストの技術を生かした「哺乳センシングデバイス・システム」の開発に成功しました。「哺乳センシングデバイス・システム」は、赤ちゃんの舌の動きを計測・解析することで、吸てつの状態を客観的に評価できる画期的な製品です。これにより、母親や医療従事者が授乳状況を正確に把握し、より適切な母乳育児支援を行うことが可能となります。

哺乳センシングデバイスの使用方法

1.助産師がデバイスを手に装着し、センサーが付いた小指部分を赤ちゃんの口の中に挿入します。

2.赤ちゃんは、本来備わっている原始反応である吸てつ反射を起こします。これにより、センサーが舌の動きを計測し、赤ちゃんの吸う力を可視化します。

3.授乳指標の数値化を行い助産師からデータに基づいたアドバイスを母親へ行います。

今後の計画

現在、住友ベークライト株式会社では、効果検証結果をもとに産後ケア施設などへの紹介を進めており、複数施設での試験導入や一部施設での有料サービス提供を開始しています。更に、舌運動データを活用した母乳摂取量の予測や疾患との関連性に関する研究、高齢者の嚥下障害や構音障害への応用など、幅広い医療・福祉分野での活用も計画しています。

引き続き同社との共同研究を通じて科学的知見の蓄積と応用を推進し、本技術の社会実装に向けて取り組みます。

※掲載画像はいずれも住友ベークライト株式会社提供

この記事に関する問い合わせ先

■内容に関するお問い合わせ先・摂南大学 理工学部電気電子工学科 准教授 西恵理

TEL:072-839-9172(不在の場合は学校法人常翔学園広報室へ)

■本件発信部署・取材のお申し込み先

学校法人常翔学園 広報室(担当:石村、上田)

TEL:06-6954-4026 Koho@josho.ac.jp