法務省とJICAによるアジア諸国への法整備支援に参画

民法は、人と人との関係を扱う法律です。たとえば、「お金を返してくれない」「買ったものが壊れていた」といったお金の貸し借り、物の売買、さらに親子関係や相続などで生じる、私たちの日常に関わる多くの問題を扱う法律です。

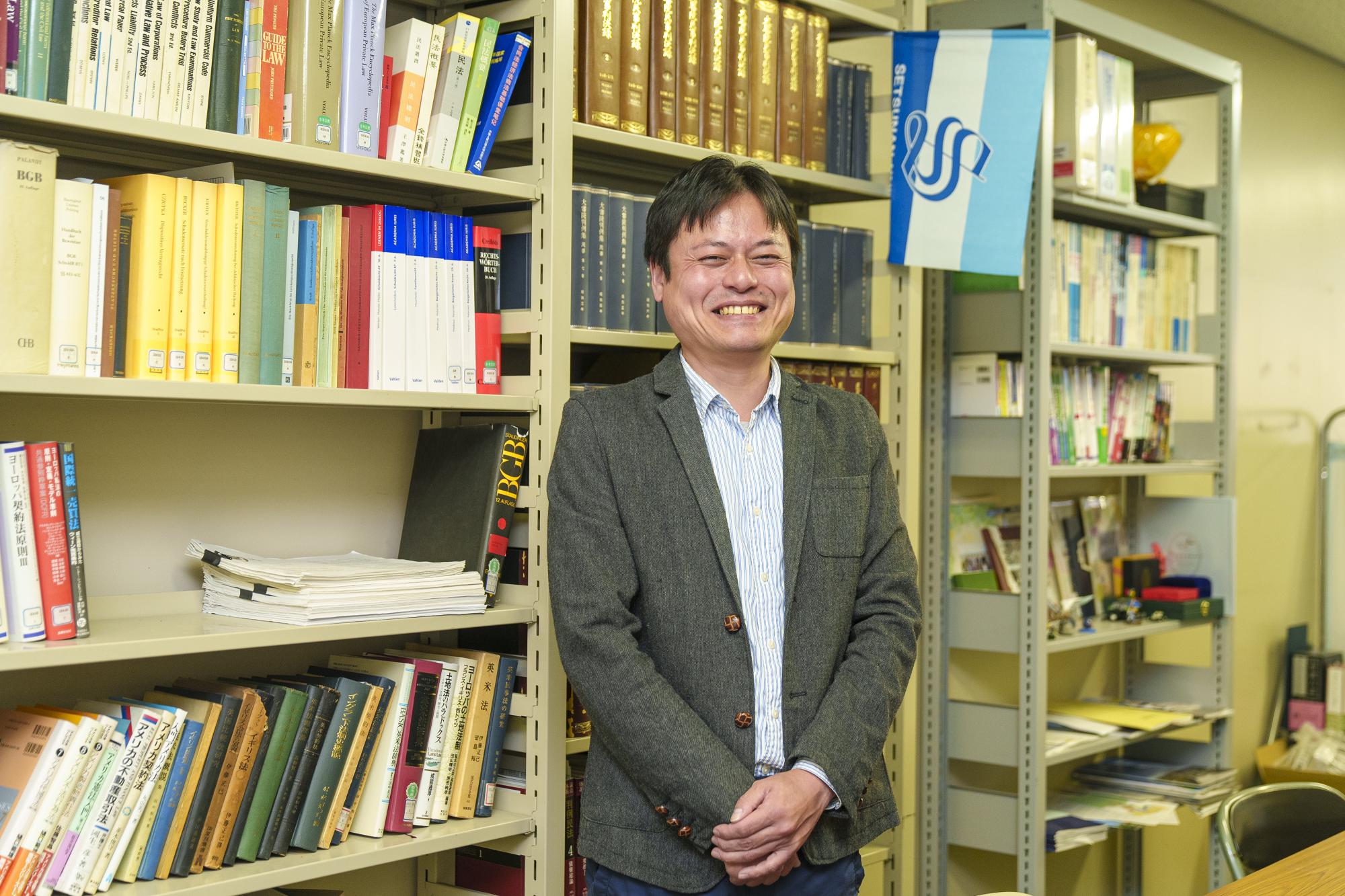

私はこの民法の専門家の1人として、アジア諸国の法整備支援に携わっています。具体的には、各国の民事関連の立法や見直しなどに関連する事業に参加し、現地の専門家と意見を交わしながら、その社会に適した法律制度の構築や法曹育成のサポートを行っています。この活動は、法務省法務総合研究所国際協力部(ICD)と国際協力機構(JICA)が実施しているもので、多くの研究者、裁判官、検察官、弁護士などが参画しています。

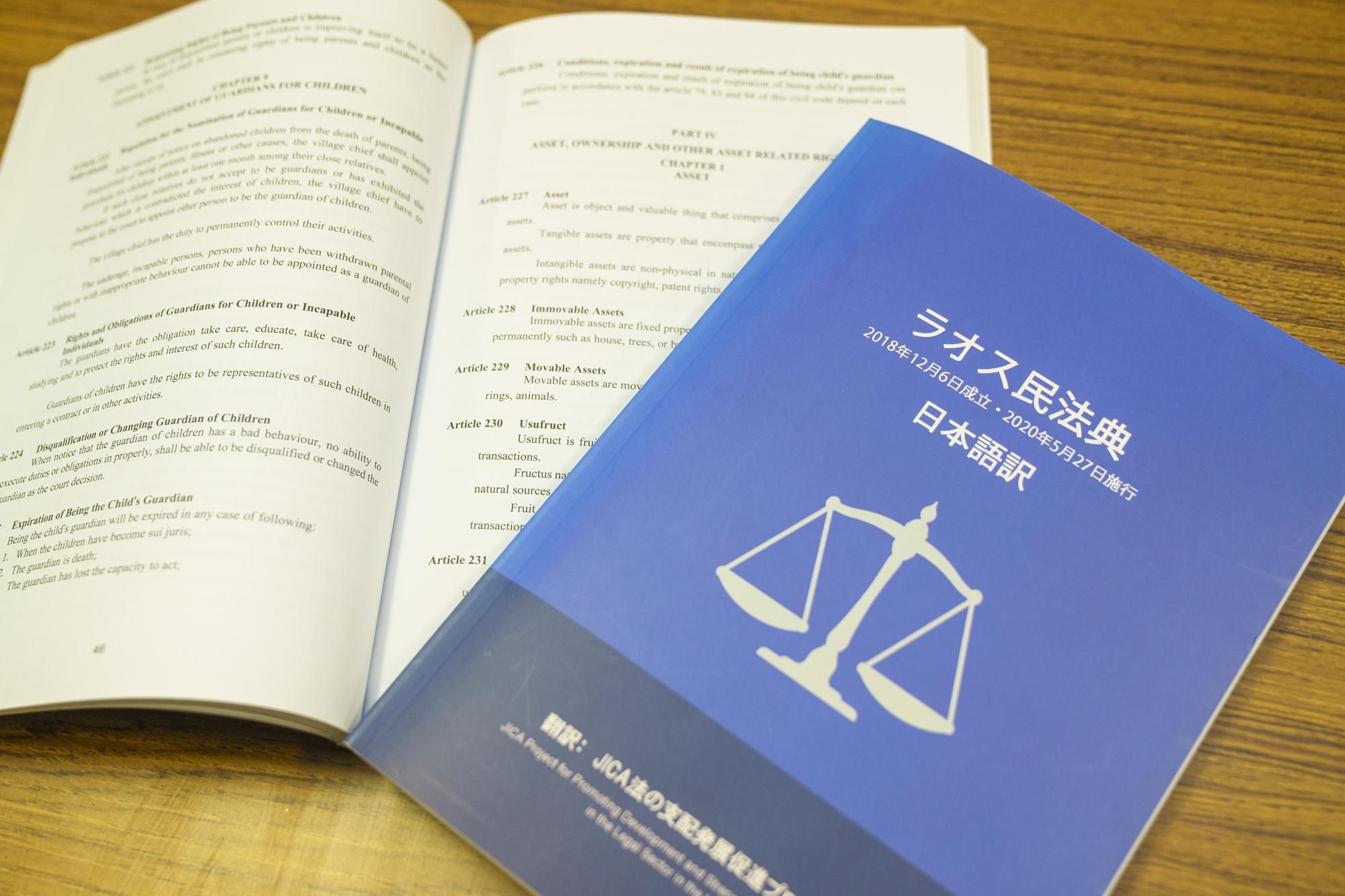

このような活動に参加しはじめたのは2014年からです。当初はラオス人民民主共和国の民法典起草支援活動のメンバーとして加わりました。この民法典法案は2018年に議会を通過・成立し、すでに2020年5月より施行されています。日本でも、明治時代に近代的な法律を制定する際にはフランスやドイツの法学者から情報を得ていました。しかし、当時は「人権」や「社会」といった概念や言葉自体もまだありませんでした。今回の活動でも、ラオスの方々にとって新しい概念が少なくなかったようで、議論をする際に文化や価値観の違いを実感しました。

また、ラオスは社会主義国家でもあるので、前提となる制度などが全く異なることにも驚きました。たとえば、日本では個人が土地を売買できます。しかし、ラオスでは土地はすべて国有とされています。また、法的な紛争が起こった場合は、まずは原則として裁判所ではなく村の中で解決しなければいけません(村落調停)。

法律の考え方もラオスと日本では異なります。例えば、日本では民法は私法の一般法とされ、たとえば利息制限法などの特別な処理を行う法律は民法よりも優先して適用されます。しかし、社会主義国のラオスでは民法を「社会の基本法」として考え、民法に反するような法律は作れないとされています。法整備支援活動では、日本の考え方を伝えながらも、あくまでそれを押し付けずに、矛盾が生じてしまう点や曖昧になっている点を中心として、起草作業での助言や提案を行っていきました。

明治時代の日本のような、その国の大きな変化の時を支える。

2019年からはウズベキスタン共和国での民法改正にも携わっています。ミルジョエフ大統領より示された経済開発指針では、「正義と法の支配の原則を、国の発展のための基本的かつ必要条件とする。」という目標が立てられています。その目標を達成するための一環として、私たちは経済発展にとっても必要となる民法典の改正の議論に参加をすることとなりました。ラオスとは異なり、経済が発展する際にはどのような制度が必要となるのかが大きなテーマとなっています(第三者を保護する制度など)。ここでも、ウズベキスタン側の意見に耳を傾けながら、それらの講義や助言を行っています。

民法典という重要な法制度の議論に海外で参加できるのは、非常に貴重な機会だと感じています。明治時代の日本がそうであったように、今まさに変化の時を迎えている国が多く存在します。そのような国で、日本の知識と経験を役立てられるのは感慨深いものがあります。ウズベキスタンでは引き続き講義や助言を、ラオスでは成立した民法典によって生じる問題点の整理などに継続して取り組んでいきたいと思っています。

関連リンク

(取材内容は2024年11月時点のものです)

摂南タイムズ一覧へ戻るこの記事に関連する学部をチェック

学科紹介

法学部