高校と大学、そして摂南大学の学びの違い

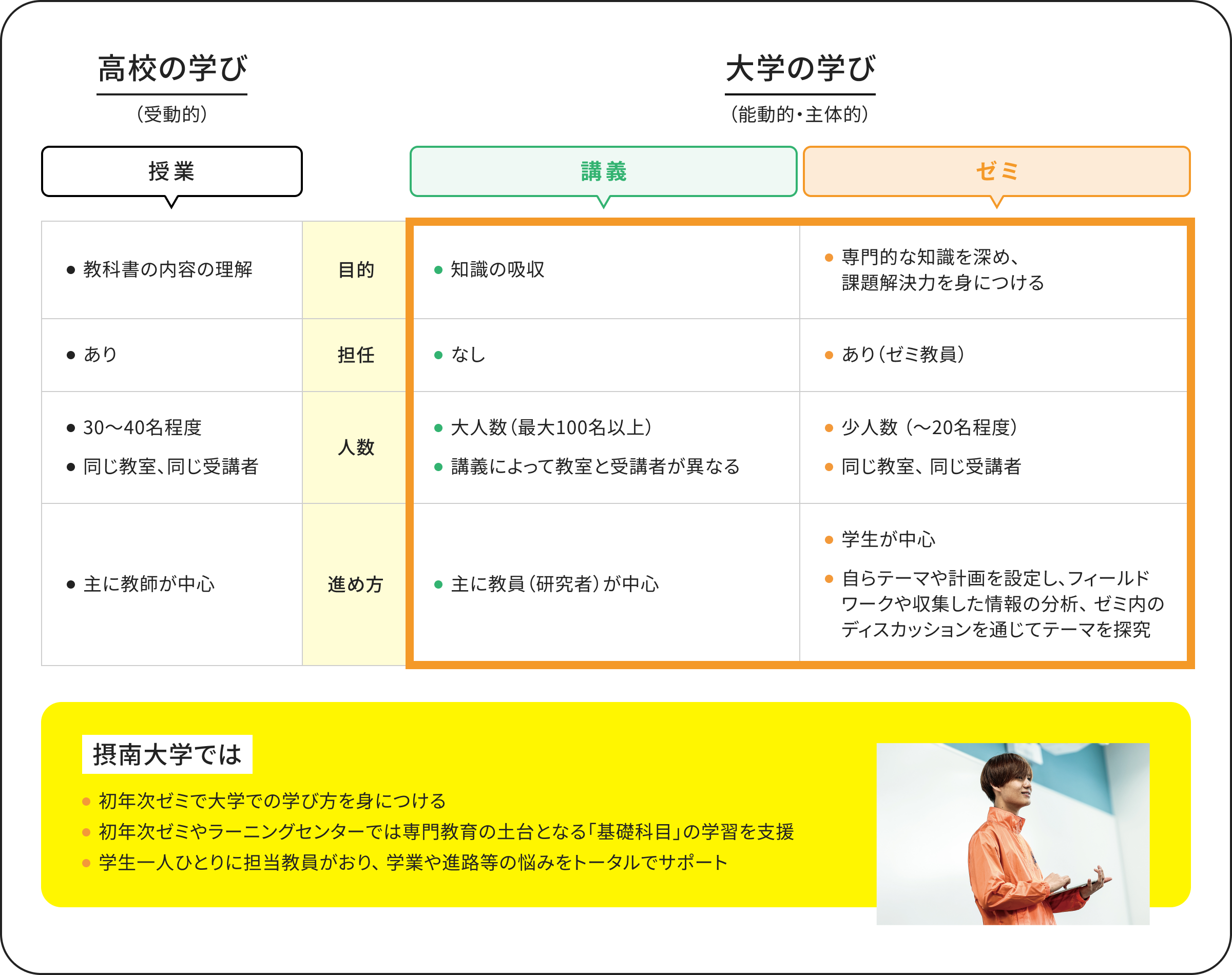

大学での学びは、高校とは大きく異なります。高校では、定められたカリキュラムに沿って知識を受動的に学ぶスタイルが一般的です。一方、大学では、自分でテーマを選び、課題を発見し解決を目指す「主体的な学び」が求められます。フィールドワークやディスカッションを通じて、新しい考え方や問題解決力、柔軟な思考力を養います。

摂南大学では、1年次から10名程度の少人数ゼミ教育により、高校から大学への学びの移行をスムーズにサポートします。初年次ゼミでは「大学での学び方」を基礎から丁寧に指導し、自分の興味や目標を探ることを大切にしています。さらに、学生一人ひとりに担当教員がつく「指導担当教員制」や「ラーニングセンター」による学習サポートにより、学業や進路、生活面の悩みまでトータルで支える体制を整えています。これにより、学生の皆さんが安心して大学生活をスタートし、自分の可能性を伸ばせる環境を提供しています。

卒業まで続く

「一貫した少人数ゼミ」

摂南大学の少人数ゼミは、1年次から卒業まで一貫して行われます。各ゼミは約10名の少人数制で、教員と学生が深い信頼関係を築き、全員が主体的に参加できる学修環境を整えています。

ゼミでは、フィールドワークやグループディスカッション、プレゼンテーションなどを通じて、協力しながら学びを進めます。学生同士が対話や意見を通じてさまざまな視点を学び、新たな発見や深い知識を得る場となっています。教員はそのプロセスを丁寧にサポートし、学生一人ひとりの成長に寄り添います。

摂南大学の

少人数ゼミの特長

特長①

1年次からスタートする体系的な学び

多くの総合大学ではゼミ教育が3年次から始まるのに対し、摂南大学では1年次からスタートします。

初年次のゼミでは「学び方」を身につけ、2年次以降は専門分野を深掘りすることで、4年間を通じて基礎から専門まで段階的に学びを深めます。

特長② 10名程度の少人数制

他の総合大学と比較して教員1人あたりの学生数が少ない摂南大学では、教員や仲間との距離が近い環境です。 ゼミは約10名と少人数で構成され、きめ細やかな指導のもと、主体的に学び、多様な価値観に触れながら、自分の意見や考えを磨きます。少人数ならではの親密な雰囲気が、自分らしい成長を後押しします。

特長③ 約250の専門領域

総合大学である摂南大学には、多種多様な専門領域の教員が集い、全学部で約250のゼミ(研究室・領域等)を開設しています。 学生は、興味や目標に応じて自分に最適なゼミを選び、教員やゼミ生と共に専門的な学びを深めます。

学びを支える個別サポート

摂南大学では、1年次から学生一人ひとりに教員を配置し、修学面や進路、キャリア形成、生活面などトータルにサポートする「指導担当教員制」を導入しています。入学から卒業まで継続するこの制度により長期的な成長をサポートしています。また、授業の疑問点に関する質問・相談に教員が個別に対応する「スチューデントアワー」を設定しているほか、「ラーニングセンター」では学部の専門教育の土台となる基礎科目の学習サポートを行っています。

少人数ゼミから広がる学び

少人数ゼミで得た知識・能力をさらに発展させるために、学部横断的な学びを積極的に推進しています。

文系・理系を横断した学び

総合大学である強みを生かし、他学部授業を履修することで文系・理系を横断した幅広い学びを実現しています。たとえば、理系学部の学生が文系学部の経済や経営について学んだり、文系学部の学生がプログラミングに挑戦することも可能です。学部を超えた授業履修により、自分の専門を深めるだけでなく、多角的な視点と柔軟な思考力を身につけることができます。 また、2024年度からスタートした全学プログラム「SU-MDASH」では、各学部の専門分野で「数理・データサイエンス・AI」を活用する能力を育みます。

独自のPBL学習

PBL(Project-Based Learning)は、課題解決型学習の一種で、実社会の課題に取り組む中で、自律性や主体性を育む学びの方法です。従来型の講義と異なり、分析力、課題解決力、実践力、協働力など社会で求められるスキルを習得します。2010年から「摂南大学PBLプロジェクト」をスタートし、学部横断型の学生チームが地域・社会課題の解決に挑んでいます。