世界初! 化石燃料に依存しない光バイオ燃料電池を開発。

近年、環境に優しいエネルギーの需要が高まっており、従来の化石燃料に依存したエネルギー生成法から、環境問題をクリアできる新しいエネルギー生成法への転換が求められています。そのひとつとして注目されているのが、CO2を排出しない水素エネルギーです。水素から安全にエネルギーを取り出すには、燃料電池を利用する方法が一般的ですが、燃料電池の材料に用いられるナフィオンという有機合成高分子が製造・廃棄される際の環境負荷やコストの高さが課題となっていました。また、用いられる水素も石油などを燃やす際に生じるガスを利用するため、化石燃料への依存からは脱却できていませんでした。

この問題を解決するために私たちが取り組んできたのが、光合成を利用した光バイオ燃料電池の開発です。一般的な光合成では、葉緑体が光を吸収し、酸素とデンプン、水が生成されます。葉緑体内の電子が光によって反応した際、水はその電子を補うために水素イオンと酸素、電子に分かれます。この水素は本来デンプンの生成に使われてしまうのですが、この水素をエネルギーとして活用するために、私たちはその手前のタイミングで光合成を止める技術を開発しました。と言っても単純です。一連の流れは葉緑体の膜の上で行われているので、途中で切れば止められるのです。廃棄される野菜の葉や伐採林の葉から葉緑体を取り出すことで、化石燃料由来でない水素エネルギーの生成が可能となりました。また、有機合成高分子ナフィオンに代わる物質として、魚のうろこに含まれるコラーゲンやカニ・エビの甲羅に含まれるキチン質といった生体物質を利用しています。

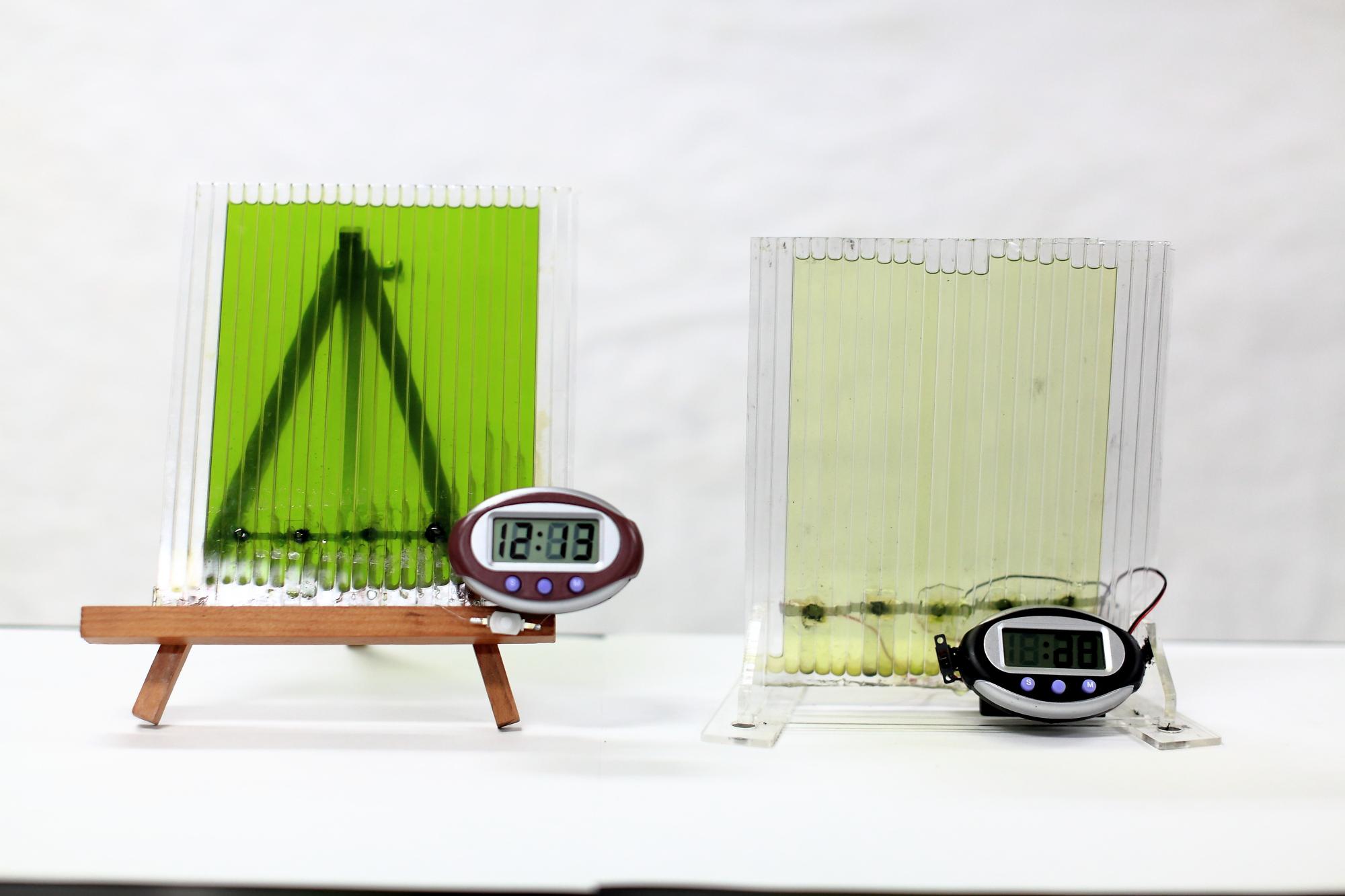

これらの材料を用いた光バイオ燃料電池は、蛍光灯のような弱い光でも発電可能です。インテリアや建築材料など、さまざまな用途への展開が考えられます。

「光合成建築」のような分野横断プロジェクトは摂南ならでは。

専門の研究だけに終わらず、研究分野を横断したコラボレーションが生まれやすいのは、摂南大学の特長だと思います。理工学部住環境デザイン学科の川上比奈子教授との融合研究では、私たちの光バイオ燃料電池を導入した「光合成建築」の実用化に向けて取り組んでいます。光バイオ燃料電池は、半透明のアクリル容器に葉緑体の溶液を入れているのですが、この容器をパネル型、チューブ型、ボウル型など、さまざまな形やサイズに変えることができます。壁・屋根・床・窓といった建築エレメント自体を電池にできるので、あらゆる空間を発電に活用することができるのです。光を遮らないので、窓などにも利用しやすいのが大きな利点です。この光合成建築は各所から注目を集め、大林組のCMにも取り上げられました。

実用化にあたっては、メンテナンスのハードルがあります。燃料電池自体は半永久的に使え、発電は2カ月以上継続できますが、緑の空間を持続できなくなってしまうため、その手法を考えていく必要があります。

光合成建築は、建築・化学・物理・生物の知見が融合した研究です。これからの時代を担う学生のみなさんも、この研究のように広い視野を持ち、自然と共生できる社会の実現に貢献していただきたいと願っています。

参考ページ

(取材内容は2024年9月時点のものです)

摂南タイムズ一覧へ戻るこの記事に関連する学部をチェック

学科紹介

理工学部