「不可能」の定説を覆した「テラヘルツ・エリプソメトリー」。

私たちの生活には「電磁波」が欠かせません。スマートフォンで使われている電波も、目に見える光も、赤外線も紫外線も、物理的には同じ「電磁波」と呼ばれる波の一種です。中でも「テラヘルツ波」という電磁波の応用が私のこれまでの研究テーマです。

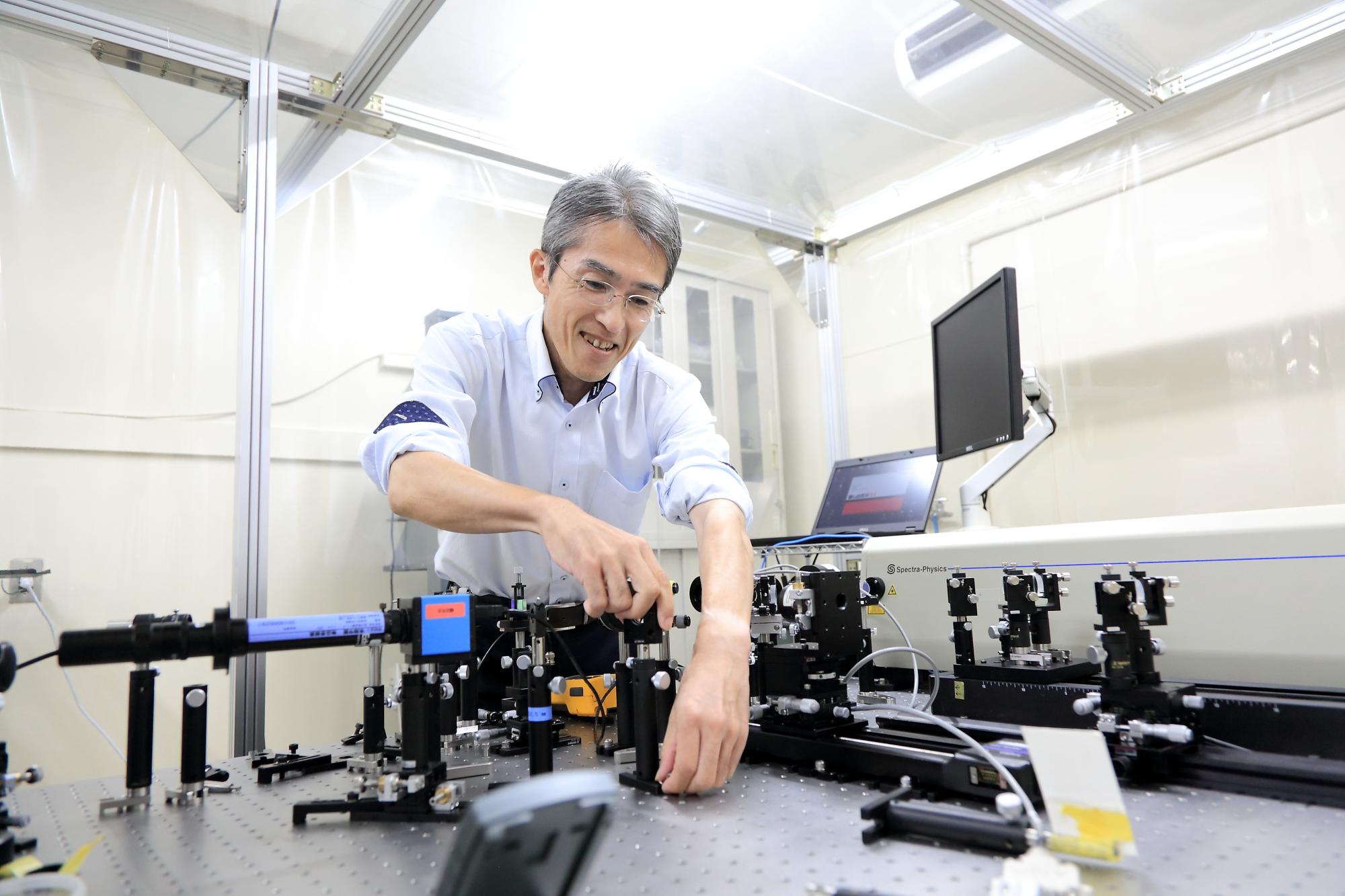

テラヘルツ波は、電波と光の中間の波長を持っていて、他の波長に比べると比較的技術的な開発が遅れていた領域です。私は、このテラヘルツ波を用いた新しい材料評価法「テラヘルツ・エリプソメトリー」を世界で初めて開発しました。新しい材料は、評価を行うための電極をつけられないことが多々あるのですが、テラヘルツ・エリプソメトリーなら電磁波をあてるだけなので、非接触での評価が可能です。この方法は、例えばEVやハイブリッド車などの大電力制御用デバイスに活用されている新しい材料「ワイドギャップ半導体」の性質を調べる上でも、有力な分析手法となっています。ワイドギャップ半導体以外にも多様な材料を調べることが可能で、すでにこの技術を利用した分析装置も製品化されています。

テラヘルツ波を材料に当てて反射波を精密に検出することで材料の評価を行うのですが、このためには材料の位置を非常に高い精度で制御する必要があります。ところが実際には、この位置決め精度を十分に高めることができなかったので、精密な反射波検出ができず、研究者の間では「材料評価は不可能」と考えられていました。私は「不可能なはずはない」と考え、位置決め精度とは無関係に反射波を精密に検出できる新しい方法を考案しました。それはテラヘルツ波技術に、昔から知られていたエリプソメトリーという技術を組み合わせた手法です。従来の知識を組み合わせるのは科学のセオリーですが、最初からあきらめずにやることが大切だと再認識した経験でした。

高強度レーザーで生成される微細構造の謎の解明へ。

今はテラヘルツ波の研究も一段落し、レーザーによる超微細加工技術の開発に取り組んでいます。現在、主に進めているのは、プラズマを利用した新しい光学素子の開発です。物質は通常、個体・液体・気体の状態を取りますが、その他に「プラズマ」という状態があります。プラズマは、原子が原子核と電子に分離し、電子が自由に動き回っている状態です。このプラズマの特性を利用した多機能光学素子の提案・開発を進めています。

従来の光学素子は通常、固体でできていて、その表面に刻まれた無数の細い線によって光を波長ごとに分けたり、進む方向を変えたりすることができます。ただ、あくまで固体なので、強力なレーザーを当てると壊れてしまう欠点がありました。しかし、ある意味では「すでに壊れている状態」のプラズマなら、高強度レーザーの照射にも耐え得る光学素子を開発できるのではないかと考えています。

これが第一の目標ですが、実はその先に最終的な目標があります。高強度レーザーを固体に当てると微細な周期構造ができる現象が知られており、超微細レーザー加工技術への応用が期待されているのですが、なぜそのような構造ができるのか、その物理的な原理はわかっていません。レーザーの波長よりも微細な周期構造がなぜ生成されるのか? いずれ解明できればと考えています。

意外に思われるかもしれませんが、実はどんなものも常に電磁波を吸収し、同時に放射もしています。電磁波は世の中の至るところに存在し、身近なものです。それだけに研究テーマは非常に幅広く、新しい研究テーマを考えること自体が大きな楽しみです。学生の皆さんも、「本質的なことを知りたい」「最先端の研究をしたい」といった希望をぜひ私たち教員に聞かせてください。実現しましょう。力になります。

(取材内容は2024年9月時点のものです)

摂南タイムズ一覧へ戻るこの記事に関連する学部をチェック

学科紹介

理工学部