スペインの公共空間に見られる、まちづくりのヒント。

都市計画史とは、都市が形成されていく歴史的なプロセスを研究し、その成長のきっかけとして影響を及ぼした要因を探る学問です。私はこれまで、スペインをはじめとするヨーロッパの都市における公共空間を中心に研究を進めてきました。

きっかけとなったのは、20代の頃に経験したスペイン・カタルーニャのジローナ市役所でのインターンシップです。都市計画課での業務を通じて、数世紀も前から自然に形成された広場や小道が、現代では欠かせない地域資源として重要視されていることに感銘を受けました。そこには、公共空間に対する細やかな配慮が存在しています。例えば、歩行者が利用するベンチひとつとっても「設置する際には何人掛けのベンチを何台、どこにどのように配置するのか」「歩行者の動線に干渉しないか」「舗装材はどうか」「植栽計画は適切か」といったことを、非常に細かく検討していきます。こうした地域資源としての公共空間と、その使われ方を捉える視点は、現在のまちづくりにおいてもヒントになります。

木造モダニズム住宅、水郷、何気ない日常風景に眠る価値。

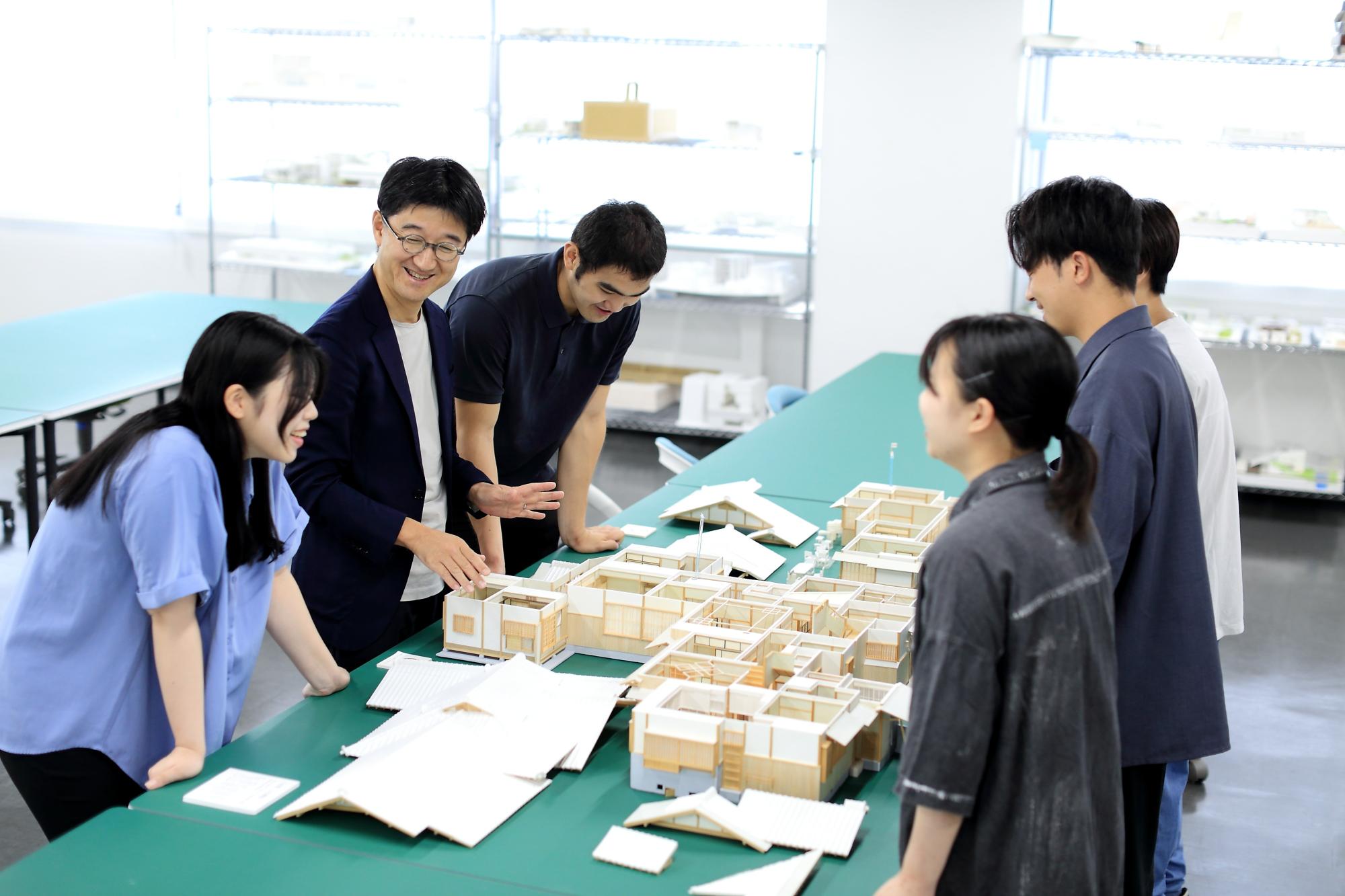

日本の街には、ヨーロッパの広場のように古くから親しまれてきたスペースは多くありませんが、公共空間という意味では、それぞれの街の日常に存在する場所や風景というものがあると思います。私たちの研究室では、こうした視点をもとに、「地域資源見える化プロジェクト」として寝屋川市における地域資源の新たな価値を提案しています。その上で、どうすれば周辺住民の方々の間でも共通資源としての認識を高め、町への愛着や誇り、すなわちシビックプライドを育むことができるのか、さまざまな視点から保存活用のあり方を探っていきます。

例えば、1930年に建てられた「香里園・八木邸」は、日本の気候風土に適応した木造モダニズム住宅として、あらためて注目を集めています。昭和初期当時の新しい生活スタイルを提示しながらも、今日の「エコライフ」を先取りしたような環境との共生をめざしたこの建築は、地域の気候風土や文化に根ざした豊かな住まいを考える大切さを教えてくれます。私たちはこうした地域資源をその歴史も含めて徹底的に調査し、細部にわたって実測を行い、1/40の縮尺の図面と1/25の詳細模型を作成しました。また、プロモーション映像の制作や子ども向けのリーフレットのデザイン、建物の見学ガイドなどをとおして、その価値の「見える化」に取り組んでいます。

他には、かつて水郷と呼ばれた地域に未だ多く見られる水路についても、これを地域文化資源と捉え直す活動として、地域にある水路の位置をプロットし、プロモーション映像の制作を行っています。水路が資源として重視されていない状況では、放置されて荒れたり、コンクリートで蓋を固められてしまったりするケースもあります。他の地域では見られない貴重な水路の風景ですが、いったん失われればもう取り戻せません。

みなさんも、ぜひ何気なく通り過ぎてしまう日常の風景をあらためて観察してみてください。公共空間や風景の価値を再認識することで、それぞれの土地固有の資源というものがあらためて見えてくるはずです。

(取材内容は2024年9月時点のものです)

摂南タイムズ一覧へ戻るこの記事に関連する学部をチェック

学科紹介

理工学部