本物より細い人工毛細血管で、心臓の負担を再現。

「ナノ・マイクロマシン」とは、ナノメートルやマイクロメートルサイズのとても小さな機械システムです。社会のさまざまなシーンで活用されていて、身近なところで言えば、小さな穴からインクを落とすプリンターのインクジェット技術、小さな鏡の集合体からさまざまな色を投影するプロジェクターのデジタルマイクロミラーデバイスなどがあります。

近年では医療分野にも活用が広がる中、私は0.003mm×0.003mmの正方形断面を持つ人工毛細血管の開発に取り組んでいます。日本人の髪の毛の直径は約0.08mmなので、その1/20以下の細さです。人工毛細血管は、あえて実際の人間の毛細血管の半分ほどの細さにしています。この人工毛細血管を用いて、ある検証を行うためです。

たとえばマラリヤや新型コロナウイルス感染症などの病気にかかると、赤血球や白血球の形が変わったり、硬化したりすることがあります。こうした変化によって細胞が血管内をうまく流れなくなることがあり、循環器系の病気につながることがあります。こうした症状を研究するために、人工毛細血管に赤血球を流すことで、血液中の細胞がどのように血管内を流れるかを調べる装置の開発に取り組んでいます。実際の毛細血管よりも細い、つまりあえて詰まりやすい人工毛細血管を用いることで心臓に負担がかかってる状態を再現すれば、患者さんの赤血球の検査、あるいは発症前に疾病リスクの診断ができるのではないかと考えています。

将来的には、この人工毛細血管の装置を用いて、自宅でも簡単に疾病リスクを調べられるようになるかもしれません。その他にも細胞の硬さや大きさを調べる装置の開発にも取り組んでおり、さまざまなアプローチから医療への貢献につながるような技術の創出をめざしています。

「なぜ赤血球は円盤状?」さらなる発見へ。

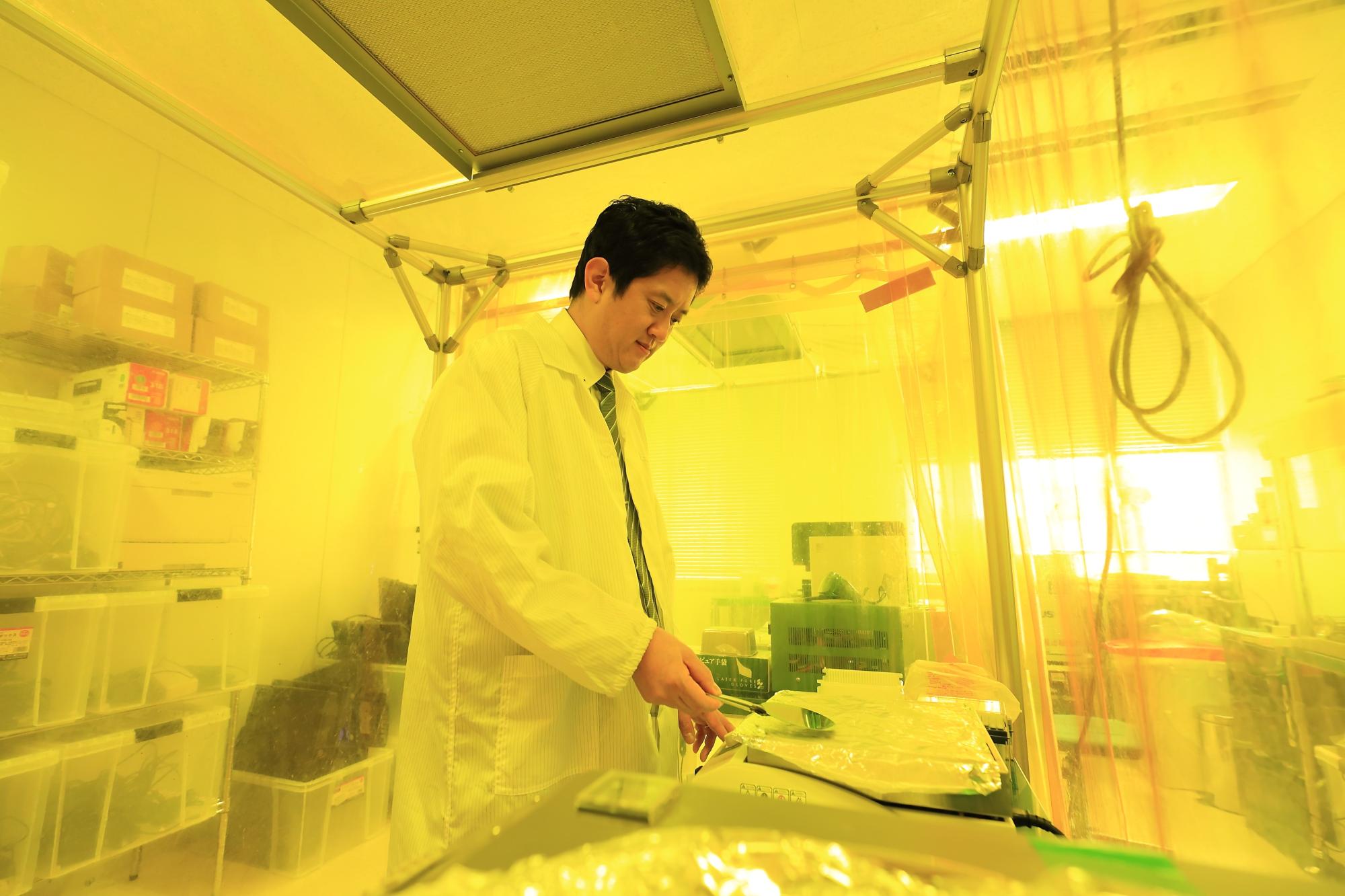

人工毛細血管の開発には、半導体製造技術を利用しています。半導体の製造では、薄い板状のシリコン基板にレジストと呼ばれる薬剤を塗布して回路パターンを形成しますが、人工毛細血管もこのシリコン基板とレジストを用いて作ります。肉眼では見えないので設計通りできたか顕微鏡で確認するのですが、失敗していないかドキドキしてしまいますね(笑)。

以前のナノ・マイクロマシン研究の分野では、微細加工やセンサー開発が主でした。しかし、10年ほど前から化学や生物分野の研究者も加わり、ナノ・マイクロマシン研究の応用が一気に進んできたと感じています。

ただ装置を開発して終わりではなく、その先にある医療やバイオといった細胞を用いた応用まで行うのが、私の研究のユニークなところだと思います。最近では他の赤血球研究者とも連携を取り、人工毛細血管装置の新たな活用方法を並行して模索しています。そもそも「なぜ赤血球は円盤状なのか?」など、まだわかっていないことはたくさんあります。わざと異常な血管の形を作ることで、新しい発見につなげていければと考えています。

(取材内容は2024年9月時点のものです)

摂南タイムズ一覧へ戻るこの記事に関連する学部をチェック

学科紹介

理工学部