高級魚のタイも、大量広域流通では市場評価がつかない。

農業や漁業に従事している人たちにはどんなイメージがありますか? 高齢者ばかり? オトコたちだけの産業? いえいえ、私たちの食卓に並ぶ食材の向こう側には、農業や漁業に魅力を感じ、100年後の農業や漁業を想って、さまざまな取り組みを展開するたくさんの女性や若者たちがいます。

たとえば、現在の流通システムの中で評価されない生産物に付加価値をつけ販売していこうと、地域に根付いた小さなビジネスを起こす人たちも現れてきています。その背景にあるのは、スーパーマーケットを中心とした大量広域流通の普及です。漁業なら、かつては地域の魚屋さんのような小規模店舗で多種多様な魚が扱われていました。しかし、スーパーマーケットを主体とする大量広域流通では、市場評価がつかない雑魚(ざつぎょ)扱いの魚が増えてきています。高級魚のイメージがあるタイも、大きすぎたり、小さすぎたり、まとまった量がなかったりすると、たちまち雑魚扱いとなり、値がつきません。同じ種類、同じサイズの魚が多数揃っていないと大量広域流通では扱われないのです。

おいしいのに、新鮮なのに、今の流通のしくみでは評価されない農水産物がたくさんあります。こうしたもったいない状況をなんとかしようと、加工品の製造販売や食堂経営などをとおして雑魚扱いの魚や規格外農作物に付加価値を加える地域の女性や若者の視点を生かした小さなビジネスが増えてきています。たとえば、それまでワカメの葉先は捨てられていましたが、「柔らかくて手軽に使える」という視点から商品化されたり、まん丸ではなく少し変形した真珠はこれまでは規格外として商品価値がないものでしたが、「世界にひとつだけの真珠」としてアクセサリーにして販売されたりするなど、さまざまな試みがあります。このように、これまでの「当たり前」を当たり前と捉えずに、女性や若者たちが新しい視点で商品化しています。これらの活動は、地域資源の有効活用だけでなく、地域経済の活性化にもつながっています。

食べ物の向こう側にいる、キラキラとした人たちを知ってほしい。

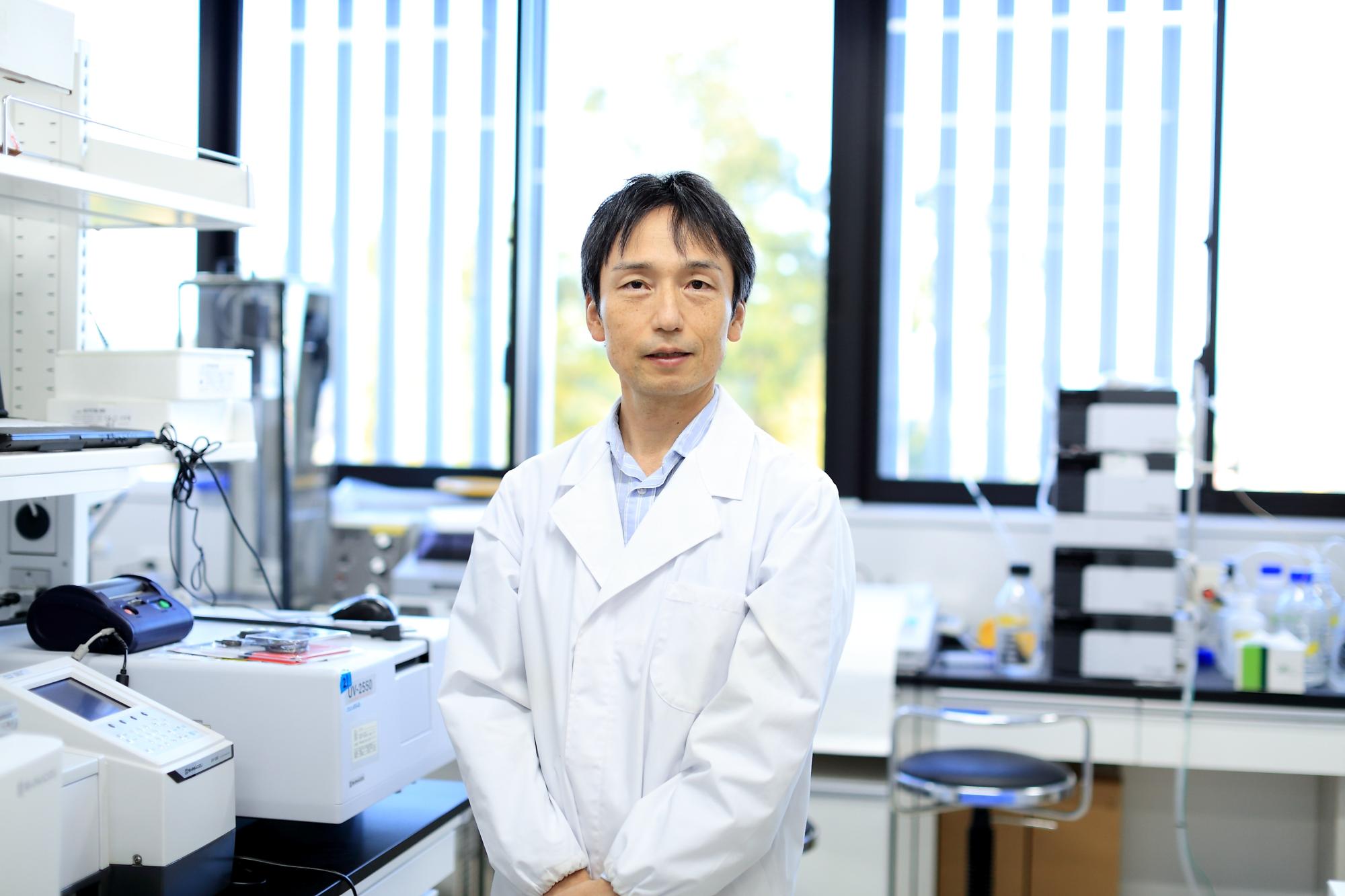

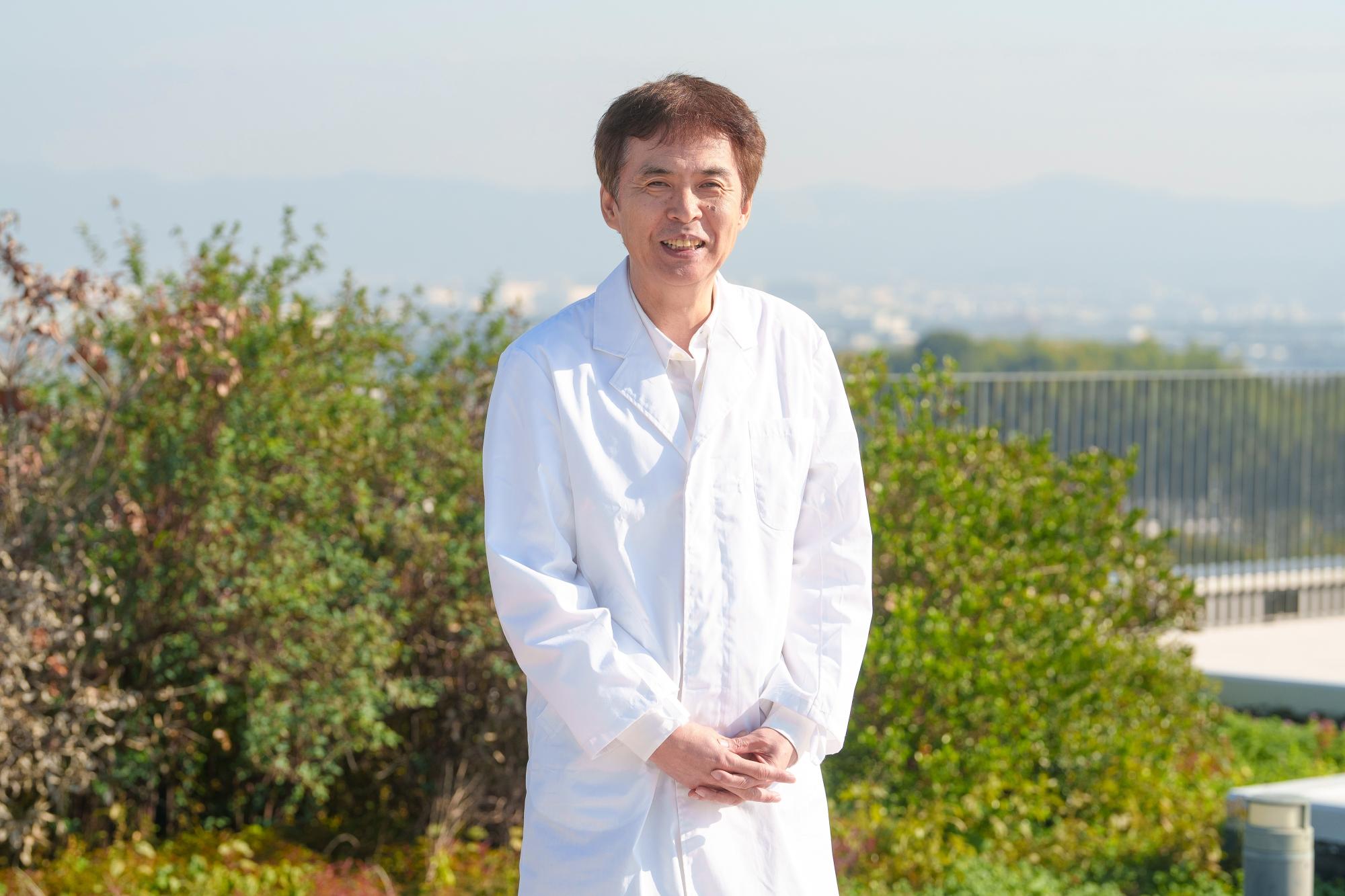

私は、「うみ・ひと・くらしネットワーク」という一般社団法人を長年主宰し、このような小さなビジネスで起業している女性をはじめ、全国各地の農山漁村で色々な取り組みをする人たちとネットワークをつくり、現状や課題、展望を見出そうとしています。長年水産研究に取り組んできましたが、摂南大学に来てからは農業の女性にも注目し、農業の現場をテーマにした座談会などを取りまとめたブックレットも発行しています。

最近は、「農業に関わりたい」という学生も珍しくありません。先ほどの雑魚扱いの魚を活用した起業と同じような、規格外の作物の商品化に関心をもっている学生もたくさんいて、徳島の農業女子の方と廃棄される予定の梨を使ったスイーツ開発プロジェクトにゼミとして取り組んでいます。新しい取り組みに挑戦している方々は、「こういうことをやってみたい」という想いを本当に楽しそうな表情でキラキラと話してくれます。そしてその想いを着実に形にしていく力があります。そういう人たちの魅力に私自身ハマっているのですが、それは学生たちも同じようで、当事者の方々と触れ合うことで、まなざしがイキイキとし、想いを形にしていく醍醐味を肌で感じているようです。

学生が卒業後、たとえ農業や漁業に携わらなかったとしても、スーパーや道の駅などで食べ物を手に取るとき、その向こう側、自分たちが触れ合ってきた農山漁村の人たちに想いを馳せてくれたらと願っています。

(取材内容は2024年11月時点のものです)

摂南タイムズ一覧へ戻るこの記事に関連する学部をチェック

学科紹介

農学部